2022年

セルフビルドコラム

薪ストーブ取説動画

2022.12.30

マリコラム

マリコラム vol.41 コーキング追記:長い物には巻かれろ!

2022.12.12

那須土地情報

那須土地情報

2022.12.9

那須土地情報

那須移住ハウス

2022.12.6

マリコラム

マリコラム vol.40 こんなのあったよ!コーキング編

2022.11.28

セルフビルドコラム

漆喰白壁に飽きたらチョークペイントでカラーリングを楽しむ

2022.11.23

マリコラム

マリコラム vol.39 実践!コーキング!

2022.11.10

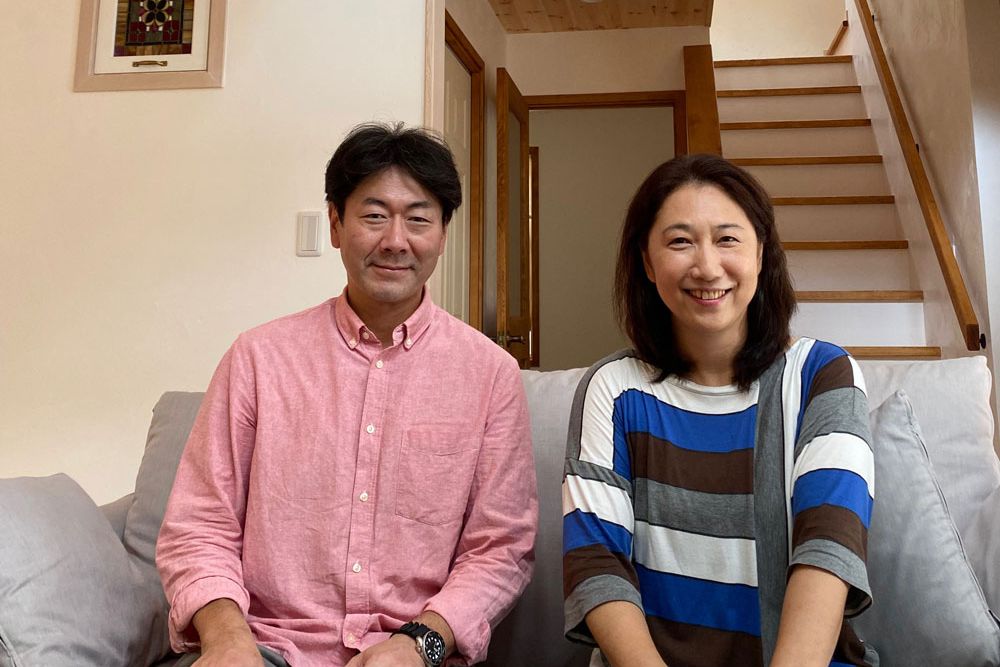

お客様インタビュー

できるところはすべて自分たちで

2022.11.2

お客様インタビュー

毎週末、東京から那須へ作業しに行くのが楽しかった

2022.11.2

お客様インタビュー

感性はぴったり、予算もバッチリ

2022.11.2

スタッフブログ

ハーフビルドホームのスタッフがつづるブログ日記です。