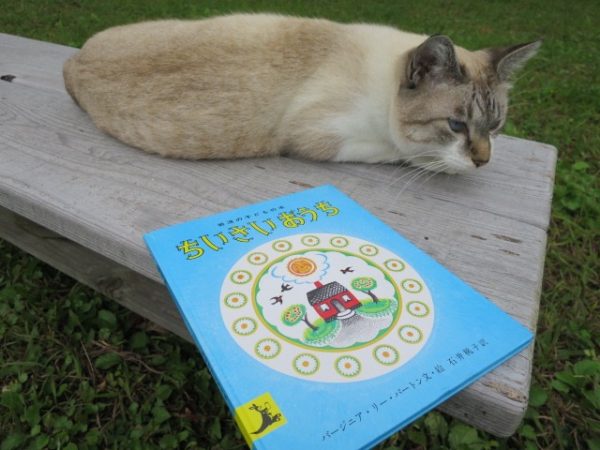

最近、アメリカの絵本作家、バージニア・リー・バートンの絵本「ちいさいおうち」を時々読み返しています。娘たちが子供の頃に何度も読んであげた本。アメリカの初版は1942年。コールデコット賞を受けた121万部の大ベスセラーです。日本語版は1954年に石井桃子訳で岩波書店から出版されました。

丘の上のちいさいおうちの周りが時代の流れで開発の波により変化していく様子が定点観察のように描かれていきます。リンゴの木が立つ丘の上にある小さいけれどしっかりした丈夫な家。のどかな田舎の季節の移ろいや、美しい自然の風景の中の家。しかしいつの間にか発展する街の様子、それとともに失われていく懐かしい景色。大きなビルに挟まれて月も星も見えない空の窮屈で息苦しさの中で押しつぶされそうな小さな家。

「もういつ春がきて、夏がきたのか、いつが秋で、いつが秋なのかわかりません」

「お日さまがみえるのは、お昼のときだけでした。そして、夜はお月さまも星もみえません」

時が流れ、すっかりぼろぼろになった小さいお家を見つけた女の人は昔住んでいた人のお孫さんでした。小さいけれど丈夫な家は救われてまた懐かしいリンゴの木のある丘に引っ越すことができました。再びお日さまやお月さまや星も見られます。ちいさいおうちには また 人がすみ、めんどうをみてくれるように なりました。

「いなかでは、なにもかもが たいへん しずかでした」

というちいさいおうちの最後の言葉がとても印象的です。

自然の中で暮らせる幸せ。毎日同じようでいて少しずつ違う日々。当たり前なようでいて特別な日常。ちいさいおうちも都会の暮らしに憧れた時もあったけど、本当に大切なものは何なのか、しみじみ思うのです。都会に見切りをつけて那須に移住した私達にとっても「ちいさいおうち」は宝物です。 澤口